Rebhuhn retten – Vielfalt fördern!

Das Rebhuhn als Leitart für eine artenreiche Agrarlandschaft

In diesem Projekt dreht sich alles um Feldvögel und die Vielfalt in der Agrarlandschaft. Im Zentrum steht das Rebhuhn als Leitart, denn Gebiete, die die Ansprüche des Rebhuhns erfüllen, bieten auch weiteren Feldvogelarten Insekten und Pflanzen einen Lebensraum.

In diesem Projekt dreht sich alles um Feldvögel und die Vielfalt in der Agrarlandschaft. Im Zentrum steht das Rebhuhn als Leitart, denn Gebiete, die die Ansprüche des Rebhuhns erfüllen, bieten auch weiteren Feldvogelarten Insekten und Pflanzen einen Lebensraum.

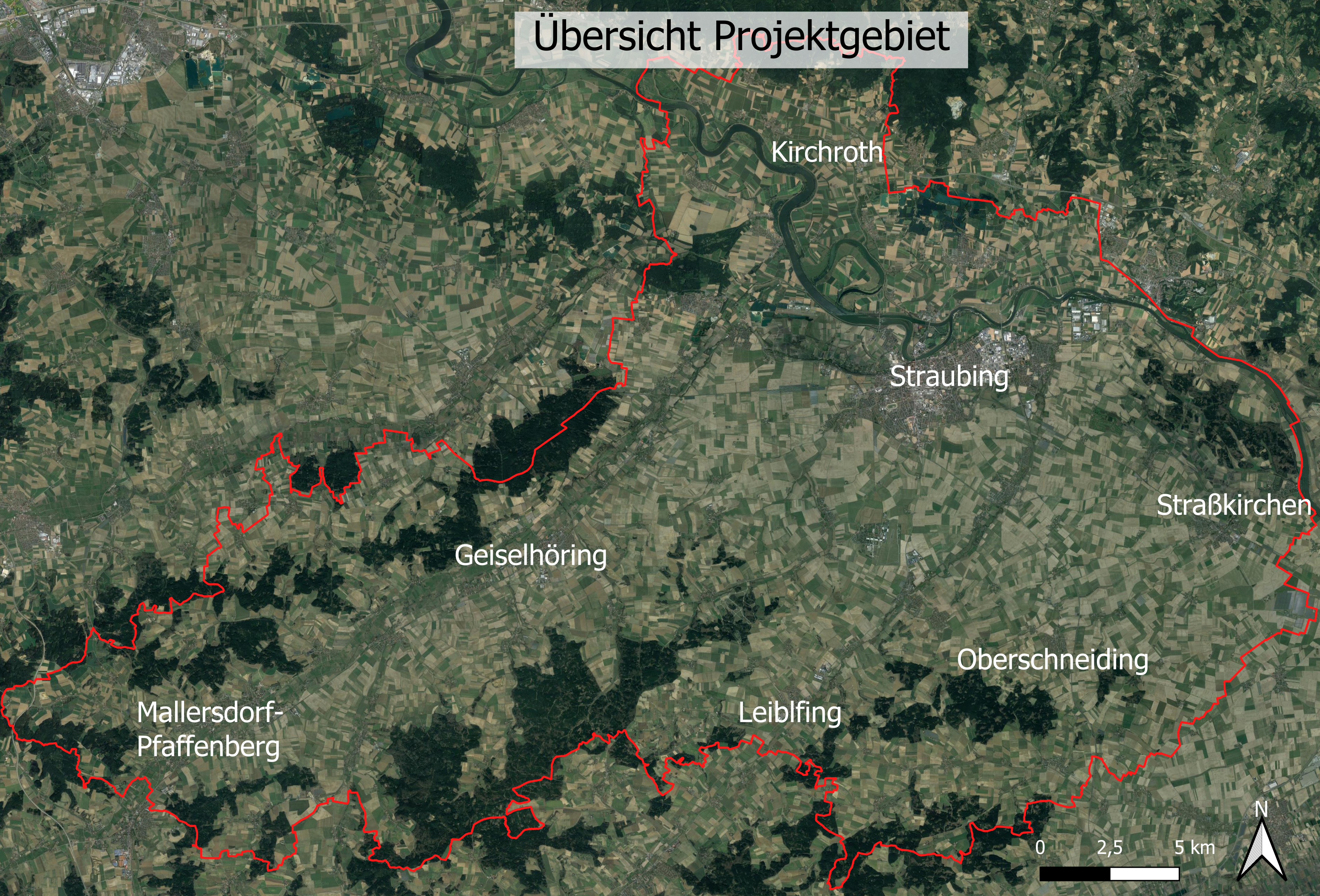

Das Projektgebiet liegt im intensiv ackerbaulich genutztem Gäuboden im Landkreis Straubing-Bogen und ist Teil des Verbundprojekts mit insgesamt 10 Projektgebieten in ganz Deutschland. Ziel des im Bundesprogramm Biologische Vielfalt geförderten Projekts ist es, 7 % der Ackerflächen in den Projektgebieten bis 2029 Rebhuhn-freundlich zu gestalten.

Dazu bieten wir den Landwirten und Landwirtinnen sowie den Flächenbesitzern und Flächenbesitzerinnen eine kostenfreie und unverbindliche Beratung an - zusammen mit Ihnen, analysieren wo welche Maßnahme für Sie in Frage kommt und wie wir Sie dabei auch finanziell unterstützen können. Programme wie das bayerische Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) und das bayerische Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) sowie die Ökoregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik auf EU-Ebene werden dabei in die Beratung mit einbezogen.

Bei Interesse kontaktieren Sie gerne Carolin Bäuml vom LPV Straubing-Bogen unter 09421/973-560.

Weitere Informationen:

Projekt-Homepage "Rebhuhn retten - Vielfalt fördern!"

Downloads und Pressemitteilungen:

DDA - Monitoringbericht Rebhuhn

2024-05-25_Straubinger-Tagblatt_Rebhuhn ruft nach Rettung

2023-11-06_Straubinger-Tagblatt_Vögel in Aussicht

Kooperationspartner:

Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL), der Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA), die Abteilung für Naturschutzbiologie der Universität Göttingen und zwölf weitere Projektpartner haben sich zusammengeschlossen, um dem Rebhuhn im Projekt „Rebhuhn retten – Vielfalt fördern!“ unter die Flügel zu greifen.

Projektpartner:

Fördermittel:

Das Verbundprojekt „Rebhuhn retten – Vielfalt fördern!“ wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert. Das Teilprojekt des Landschaftspflegeverband Straubing-Bogen e.V. erhält außerdem Fördermittel von der Stadt Straubing, dem Landkreis Straubing-Bogen und dem Bayerischen Naturschutzfonds.